| Navegación |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

el imperio renaciente y la caida |

|

| |

Imperio Nuevo de Egipto

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Con el nombre de Imperio Nuevo se conoce al periodo histórico que comienza con la reunificación de Egipto bajo Ahmose I (c. 1550 a. C.) y que termina hacia el 1070 a. C. con la llegada al trono de los soberanos de origen libio. Lo componen las dinastías XVIII, XIX y XX. Transcurre entre el Segundo periodo intermedio, y el Tercer periodo intermedio de Egipto. Las dos últimas dinastías, XIX y XX, se agrupan bajo el título de periodo ramésida.

Primeras campañas militares

Ahmose I (1550-1525 a. C.), a pesar de ser descendiente directo de los gobernantes de la XVII dinastía tebana, es considerado el primer soberano de la dinastía XVIII porque era el unificador de Egipto. Este rey prosiguió su actividad militar en Asia, al poco tiempo tomó la ciudad de Sharuhen (en la actual franja de Gaza). Esta región tenía gran importancia geopolítica y económica, ya que controlaba el principal paso de Egipto hacia el norte, en la franja costera. Es muy probable que las primeras campañas asiáticas de Ahmose estén relacionadas con las operaciones militares contra los hicsos, las ciudades del Canaán meridional parece ser que estaban en el área de influencia de Avaris.

Las guerras contra los hicsos y en Asia permitieron la formación de un ejército organizado y veterano. La mayor ocupación de los primeros reyes de la dinastía XVIII fue continuar la obra de Ahmose, es decir, lograr la imposición militar tanto en Nubia como en el Levante, como en el caso de su hijo, Amenhotep o Amenofis I (1524-1504 a. C.), que extendió la frontera más allá de los límites del reinado anterior. El hijo y sucesor de Amenhotep, Thutmose o Tutmosis I (1504-1492), realizó importantes incursiones sobre Canaán y Siria, llegando hasta el Éufrates.

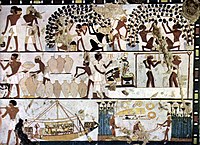

Trabajadores egipcios. Pintura en una tumba Tebana.

Las campañas militares, además de proveer gran cantidad de tributos, posibilitaban la expansión económica. Las explotaciones mineras eran organizadas directamente por el gobierno faraónico y protegidas mediante presencia militar. Entre ellas destacan:

- De oro, piedra y diorita (utilizada esta última para la elaboración de esculturas) de Nubia. El gobernador egipcio de Nubia poseía el título de "supervisor de las minas de oro de Amón".

- De cobre y de piedras preciosas (turquesa) del Sinaí.

- De oro, pórfido y alabastro en el desierto Oriental.

Es interesante la elección de los "dioses protectores" de las explotaciones mineras: Amón, muy popular en Nubia, de las de oro de dicho país, y Hathor de las de turquesa del Sinaí. La riqueza minera era monopolizada por el gobierno, que la utilizaba para la construcción y reparación de edificios públicos, especialmente templos, palacios y necrópolis, de modo destacado en Tebas. Era común sepultar a los reyes y los miembros de la familia real en la capital, así es como la necrópolis real se situó frente a Karnak, a la altura de Tebas, pero en la margen occidental del Nilo, o sea, la opuesta.

Estaba en auge el comercio a gran escala, con Asia o con otros puntos del Mediterráneo Oriental que, por otra parte, no se había interrumpido en ningún momento ante la presencia hicsa en el delta durante el Período Intermedio. Hay pruebas de que el comercio a través del mar Rojo y el océano Índico alcanzó gran desarrollo. Las fuentes egipcias mencionan intercambios con Punt (identificado en la actual Somalia), y se hallaron objetos egipcios de la dinastía XVIII en la región ecuatorial de África oriental que, si no significa el alcance de las expediciones comerciales egipcias, atestigua el desarrollo comercial de los pueblos de la cuenca del Índico.

[editar] Reinados de Tutmosis II a Tutmosis IV

Tutmose II o Tutmosis II (1492-1479), el hijo de Tutmose I, tuvo que aplastar una sublevación en Nubia durante sus primeros años de reinado, reforzar sus posesiones en el Sinaí y detener invasiones de beduinos, en la frontera con Arabia. El traspaso de mando era aprovechado por las regiones sometidas para rebelarse, pues era un momento de debilidad de la monarquía. La sucesión de Tutmose II resultó conflictiva. La legitimidad del faraón se lograba mediante el matrimonio de este con su hermana; así, en este caso en particular, se buscaba mantener pura la descendencia de la familia del fundador Ahmose I. Pero durante la dinastía XVIII no hubo -en la mayoría de los casos- descendencia masculina de la unión entre hermanos, así que los reyes llamados Tutmose (I, II y III) son hijos de esposas secundarias.

Esto posibilitó, tras la muerte de Tutmose II sin descendencia legítima masculina (tampoco él era estrictamente legítimo en el sentido de que era hijo de una esposa secundaria), la ascensión de Hatshepsut, su hermanastra y esposa real, cuya sangre era más pura. Hatshepsut, con el apoyo del clero de Amón, se proclamó faraón (1473-1458), relegando a Tutmose III, hijo de Tutmose II. La coronación de una mujer como faraón era un caso atípico pero tenía precedentes. En el reinado de Hatshepsut se sitúa el auge del comercio con Punt, vía mar Rojo. El principal interés era el incienso utilizado para los rituales egipcios. Incluso Hatshepsut logró producir incienso en el propio Egipto.

Muerta Hatshepsut, Tutmose III o Tutmosis III (1479-1425), hijo de Tutmose II, comenzó a reinar de hecho. Según algunos autores fue quien eliminó las referencias a Hatshepsut en los templos. Desde el comienzo de su reinado tuvo que enfrentarse a sublevaciones en Siria, patrocinadas por el reino hurrita de Mitani (en norte de la Mesopotamia). Derrotó a la confederación siria comandada por Kadesh en las cercanías de Meggido (Canaán), sorprendiéndolos por la retaguardia, y luego tomó la ciudad. Fortaleció su poder en Canaán, y siguió hacia Siria, donde tomó diversas ciudades sirias pro-hurritas, llegando incluso a cruzar el Éufrates. La arqueología muestra para esta época grandes destrucciones en las ciudades de Canaán y Siria que pueden haber sido provocadas por las campañas de Tutmose. Además realizó unas cuantas expediciones militares más en Nubia. Las campañas de Tutmose III acumularon gran cantidad de botines y tributos, incluso de potencias extranjeras, como Chipre, Creta, Babilonia y Hatti. Construyó templos en Karnak (cerca de Tebas, al sur), y en Heliópolis y Menfis (al norte).

Durante el reinado del hijo de Tutmose III, Amenhotep o Amenofis II (1427-1400), se recrudeció la guerra con Mittani. Este soberano realizó una campaña en la que recibió tributo de Mittani y de Hatti (reino de la actual Turquía central). Las campañas periódicas de los faraones de la XVIII dinastía parecen estar dirigidas a lograr el reconocimiento y tributo de las ciudades estados de Siria y Canaán, y de potencias extranjeras (mediante la fuerza o la intimidación), intentando además mermar la influencia de Mittani; no se trataba de enfrentamientos directos entre las dos potencias (Egipto y Mittani).

Con Tutmose IV (1400-1390), comenzó un período de paz, con alianzas matrimoniales entre los reyes hurritas y egipcios, y se fortaleció la posición en Nubia y el Levante. Tutmose IV hizo construir gran cantidad de templos -especialmente en el norte- dedicados al culto solar (Ra), para contrarrestar el poder del culto al dios Amón, concentrado este en la capital, Tebas.

[editar] Procesos religiosos

La religión servía de sostén para los monarcas, que construían templos para asegurarse el apoyo del poder sacerdotal y de la población. Los templos se habían convertido, durante la anarquía que se produjo en el Alto Egipto durante el periodo intermedio, en un importante centro cultural y social para la población. En cuanto a esto último, hay muchos ejemplos de oraciones de gente común dirigidas al dios tebano Amón, lo que prueba ser un dios muy popular.

Junto con Tebas, había reascendido el culto a su dios local Amón, cuyo clero adquiría poder económico y político. En contrapartida, el propio soberano dirigía el culto, tanto de Amón (considerado su padre divino) como de las demás divinidades; además, especialmente en el reinado de Amenhotep III, muchos altos funcionarios civiles con conocimientos religiosos eran instalados por el faraón en los altos cargos sacerdotales.

Al poseer Tebas el predominio religioso, Heliópolis (antiguo centro religioso del Bajo Egipto dedicado al culto solar, Ra, en auge durante el Imperio Antiguo) se transformaba en su rival. Si bien los dioses Ra de Heliópolis y Amón de Tebas fueron identificados entre sí (Amón-Ra), esto parece significar la ascensión de Amón, que ocupaba prerrogativas de Ra, como la "paternidad divina" del faraón; o bien indica el intento de conciliación entre las posturas del culto solar (Ra), que se remonta a la antigua monarquía central, y el tradicionalismo de Tebas (Amón).

Los templos construidos por Tutmose III y Tutmose IV en la zona de Heliópolis tenían probablemente el objetivo de contrarrestar el poder de Amón. Aún si no fuera así, dichos templos iniciaron de hecho un proceso teológico que culminaría con la ascensión del dios Atón. Atón se traduce como "disco solar", y anteriormente formaba parte integrante del dios Ra; pero pronto comenzaría a cobrar mayor entidad propia, alcanzando su auge en el final del reinado de Amenhotep III y, sobre todo, durante el de Amenhotep IV, quien cambia su nombre por el de Ajenatón.

Acerca de la utilización de la religión para acercarse a sus súbditos de Nubia, la monarquía esta vez se valía de Amón. En primer lugar, porque era asimilado con cultos locales -por ejemplo, la representación de Amón en forma de carnero es originaria de Nubia, donde la iconografía de dicho animal es muy habitual. En segundo lugar, por la cercanía de Tebas, lo que posibilitaba el intercambio cultural. Tutmose III fue el primero en construir un templo de Amón en Nubia, en los alrededores de la ciudad de Napata.

Desde el inicio de la relación cordial entre Egipto y Mittani bajo Tutmose IV, y con la llegada de princesas de Mittani como esposas del faraón, se desarrolló un interesante intercambio cultural (y religioso) entre ambas cortes. En varias ocasiones los reyes de Mittani enviaron estatuas (especialmente durante el reinado de Amenhotep III) de la diosa mesopotámica Ishtar, identificándose con la diosa egipcia Hathor. De hecho, existen varios elementos, como su relación con la fertilidad, la sexualidad y las estrellas, y su representación en forma de vaca, que facilitaron la identificación de Hathor con diosas asiáticas, como Ishtar y la fenicia Astarté. La identificación entre Hathor y Astarté favorecía a la relación de Egipto con sus súbditos asiáticos. Lo mismo sucede en el caso del dios egipcio Seth, identificado con el asiático Baal ya desde tiempos de los hicsos. El punto en común entre estos dos dioses es su relación con la fuerza y la guerra; Baal es, aparte de ello, dios de la fertilidad y las tormentas, cualidad que no posee Seth.

[editar] Administración y diplomacia durante los reinados de Amenhotep III y Ajenatón

El ministro Amenhotep (hijo de Hapu) es un buen ejemplo de una carrera política ascendente durante el reinado de Amenhotep III, el cual destaca por su organización y estabilidad, siendo considerado el apogeo de la dinastía XVIII.

En cuanto al gobierno de las posesiones extranjeras, en Nubia había un gobernador egipcio; en cambio en Asia la hegemonía egipcia se basaba en relaciones entre el gran rey (de Egipto) y el pequeño rey vasallo (de cada una de las ciudades asiáticas), además había tres provincias con gobernador egipcio. Estas eran, de Sur a Norte: Canaán (con gobernador en Gaza), Apu (en Kumidu) y Amurru (en Simurru).

Con Tutmose IV, y en especial en el reinado de su hijo Amenofis o Amenhotep III (1390-1355), comenzó un período en el cual las relaciones internacionales con las potencias asiáticas (Mittani, Asiria, Babilonia, Hatti, Chipre) se desarrollaron en general amistosamente. Las Tablillas de Amarna, halladas en la que fue la ciudad de Ajetatón, (la capital de Amenhotep IV), son la principal fuente para estudiar las relaciones diplomáticas durante los reinados de Amenhotep III y Amenhotep IV. Algunas atestiguan el intercambio de princesas (para ser casadas con el rey o con miembros de la realeza) y de "presentes" (una especie de comercio entre las casas reales). Otras, como ya se mencionó, reseñan las relaciones del faraón con sus pequeños vasallos del Levante. Acerca de esto último, los soberanos asiáticos que mantenían relaciones diplomáticas con Egipto, se quejaban de que los pequeños reyes vasallos del faraón robaban sus caravanas.

[editar] Ajenatón y sus sucesores

Al morir Amenhotep III, lo sucedió su hijo Amenhotep IV (1352-1335), que cambió su nombre a Aj-en-Atón (servidor de Atón), y la capital pasó de Tebas a Ajetatón (horizonte de Atón). A los pocos años de su reinado abandonó Tebas, donde el clero era más poderoso que el propio rey, y fundó una nueva capital en el Egipto Medio, llamada Ajetatón, situada en la actual Amarna. A partir de ese momento se recrudeció la persecución contra el amonismo, no sólo dentro de los sacerdotes tebanos, sino los de otras regiones egipcias, y hacia a la población. Se impuso de forma obligatoria el culto a Atón, y se suprimieron todos los demás dioses, llegando a una forma de monoteísmo. Además, se comenzó a destruir templos e imágenes y, sobre todo, a borrar los nombres de las demás divinidades.

Hacia el final de su reinado la situación, incluso dentro de la misma corte de Amarna, era caótica. Al parecer, Ajenatón estaba más interesado en temas religiosos o artísticos que en la administración del Estado. Ay, un funcionario de la corte, había alcanzado gran influencia. Tras la muerte de Ajenatón, lo sucedió primero Semenejkara (1338-1336). No se sabe gran cosa de este personaje, incluso se duda sobre su identidad: tal vez se tratara de un pariente de Ajenatón (¿su hermano?); en cambio hay quien afirma que se trata de la reina de Ajenatón, Nefertiti), y luego su hijo Tut-anj-Atón, todavía menor de edad, ocupando el gobierno efectivo de este último el visir: Ay. Tutanjatón cambió su nombre al de Tutanjamón, volviendo a la religión de Amón, en alianza con el clero.

[editar] Expansión hitita

Hatti (reino de Anatolia central), al verse acorralado por sus vecinos, tuvo que basarse en su capacidad militar para sobrevivir como estado. Pronto surgieron reyes militarmente fuertes que dieron fin a una serie de crisis dinásticas. El más destacado de ellos fue Supiluliuma I, quien conquistó Cilicia (región costera de la actual Turquía en la frontera con Siria), entrando entonces en contacto con la esfera de influencia de Mittani. Supiluliuma evitó una guerra de posiciones con los hurritas invadiendo Mittani por el norte, y en los años siguientes tomó o redujo a vasallaje a las ciudades-estado sirias, la mayoría dependientes de Mittani. Más tarde logró instalar un rey pro-hitita en Mittani, apareciendo a su vez otro enemigo de los hititas apoyado por la vecina Asiria. Esto significó la definitiva decadencia de Mittani.

El imperialismo hitita se caracterizaba por su interés de conquista permanente de las ciudades-estado de Siria. Por ejemplo, Karkemish, una de las ciudades que más resistencia opuso, en los siglos siguientes a la disolución del Imperio Hitita fue uno de los más importantes estados neo-hititas (de herencia político cultural hitita). Entre los pequeños estados pasados a Supiluliuma había varios vasallos de Egipto: Kadesh, Amurru y Ugarit. Aunque Ugarit se hallaba distante de Egipto y era sólo un vasallo nominal, en Amurru había un gobernador egipcio permanente. Más tarde los hititas avanzaron hacia el sur, alcanzando la zona de Damasco.

La expansión hitita sobre el área de influencia egipcia se explica en primer lugar por su capacidad militar y porque coincide con las reformas de Ajenatón, parece estar demostrado que ellas trajeron conflictos internos durante el reinado del propio faraón y, con seguridad, tras su muerte. A esto se suman las desuniones políticas en la misma corte: se sabe, según fuentes hititas, que un miembro femenino de la familia real egipcia (en el período inmediatamente posterior a la muerte de Ajenatón) pidió a Supiluliuma una alianza matrimonial, y que el hijo del rey hitita enviado a Egipto con este objeto fue asesinado.

[editar] Época Ramésida (Dinastías XIX y XX)

El chaty Jeperjeperura Ay sucedió al joven Tutankamón, proclamándose rey (1327-1323) y dando fin a la dinastía XVIII. Ay fue reemplazado por Horemheb (1323-1295), personalidad salida del ejército. De él se conocen unos edictos que intentan poner orden con mano dura. Es probable su participación en las anteriores guerras contra los hititas; se sabe que realizó durante su reinado expediciones contra ellos y que fue derrotado. Horemheb murió sin descendencia, por lo que el trono pasó a Ramsés I (1295-1294), que era visir y un destacado general del ejército. Ramsés I, al parecer, pertenecía a una familia de origen hicso de Avaris. Su reinado duró apenas un año, pero fundó la dinastía XIX. La mayoría de sus miembros, tal como Ramsés, fueron comandantes del ejército del faraón anterior y sus corregentes.

A Ramsés lo sucedió su hijo Sethy I (1294-1279). Su reinado continuó la pacificación de las regiones fronterizas, completamente dejadas de lado durante el reinado de Akenatón. Reconquistó gran parte de Canaán, y realizó expediciones en Siria, bajo el poder hitita, y en Libia.

Muerto Supiluliuma I, rey de Hatti, la influencia hitita se había estabilizado en Kadesh, no obstante Egipto había recuperado Amurru. No se puede establecer un límite exacto del poder de las dos potencias (Egipto y Hatti). Dos imperios de expansión y poder similar en la región, y en pleno conflicto (como pasaba en esa época con los egipcios y los hititas), significaba la plena decadencia de las ciudades, fundamentalmente porque las guerras dificultaban el paso de las caravanas y desestabilizaban la situación política de las ciudades.

El sucesor de Sethi I fue Ramsés II (1279-1213). Este, como su padre Sethy, apenas comenzado su reinado realizó expediciones en Asia. Fortaleció su posición en la zona de ocupación egipcia, y avanzó con su ejército hacia el norte. Su objetivo era reconquistar Kadesh e impedir una contraofensiva hitita. Fue emboscado en las cercanías de Kadesh por un ejército compuesto por hititas y tropas auxiliares de varias ciudades sirias, entre ellas la misma Kadesh, al mando del rey Muwatalli II de Hatti.

Según la versión egipcia fue una victoria propia, y viceversa en la historia hitita. En todo caso no fue un victoria definitiva, y las respectivas esferas de influencia se mantuvieron aproximadamente como estaban; además, más tarde se selló un tratado de paz entre Ramsés y el sucesor hitita Hatusilli III. De todos modos, lo más probable es que los hititas decidieran terminar la guerra por causa de la amenaza que significaba la expansión de Asiria, un reino del norte de la Mesopotamia. El mencionado tratado significó el fin de las pretensiones de Ramsés de extender aún más su imperio, tratando de igual a igual a su par hitita.

Al final del reinado de Ajenatón, el modelo religioso atonista estaba colapsado. En los reinados posteriores, el clero de Amón logró fortalecer su posición, especialmente en el sur, mientras una sucesión de reyes-militares (de Horemheb a Ramsés II) se ocupaban de la pacificación de las fronteras (Libia, y en especial Asia). Ahora bien, terminada la guerra contra los hititas, Ramsés II se propuso integrar política y culturalmente las posesiones asiáticas a Egipto. Su capital, Per-Ramsés, estaba situada en la frontera de Asia y África, en el mismo emplazamiento que Avaris, la antigua capital de los hicsos, o en sus cercanías, en donde convivían egipcios y semitas.

Según el libro del Éxodo, los israelitas fueron empleados en su construcción, así como en la ciudad de Pitom, situada esta en la misma región, aunque más al sur. Así mismo, fomentó la asimilación de los dioses asiáticos con los egipcios, por ejemplo Seth, un dios de la guerra originario del Alto Egipto, había sido relacionado desde los tiempos hicsos con Baal, el dios cananeo de las tormentas. Sabiendo que esta relación persistía, Ramsés elevó a Seth a la categoría de dioses como Ptah, Ra o Amón (Amón-Ra); incluso Seth formó parte de los nombres de dos faraones de la época Ramésida (Sethi I y II). Esto concuerda además con el carácter militarista de la dinastía Ramésida, ya que Seth era un dios guerrero.

Ramsés hizo construir y restaurar muchos templos en Tebas (Luxor y Karnak), en la capital, Per-Ramsés, y en Nubia. El templo más destacado es el de Abu Simbel (Nubia), erigido en su honor; era una forma de mostrar su poder en dicho esta región. Su interés por Nubia -así como el de sus predecesores Horemheb y Sethi I- se manifestó con la construcción de templos dedicados a Amón en Napata, centro nubio del culto a dicho dios.

Ramsés II murió en 1213, tras 66 años de reinado (el segundo más extenso del Antiguo Egipto), y lo sucedió su decimotercer hijo, Meremptah (1213-1203), que reinó alrededor de diez años. En los próximos veinte años se sucedieron reyes de los que poco se sabe, y por último Sethnajt se hizo con el poder, inaugurando la XX dinastía. El período posterior a la muerte de Ramsés II está signado por la aparición de nuevos pueblos extranjeros, conocidos en Egipto como Pueblos del Mar.

[editar] Los Pueblos del Mar

Durante los siglos XIII, XII y XI toda el área del Cercano Oriente y la cuenca oriental del Mediterráneo sufrió importantes procesos de movimientos de pueblos, acompañado de la crisis y en muchos casos destrucción de los grandes centros urbanos de la Edad del Bronce. Fue un período de crisis y transformación del que se tienen pocos datos, por lo que se conoce como Edad Oscura. Sus causas son complejas y no hay acuerdo sobre ellas. Este es sólo un resumen de algunas de ellas, y del desarrollo del proceso.

Egipto y Hatti se dividían pacíficamente el Levante y mantenían una relación cordial. La situación era estable para Hatti, hasta que perdió su fuente de cobre en manos del reino de Asiria. Recordemos que a partir de cobre y estaño se produce el bronce. Esto llevó a Hatti a la conquista de Chipre, gran productor de cobre, chocando entonces con los intereses comerciales de los aqueos, quienes formaban pequeños reinos de carácter naval, comercial y militar en lo que sería Grecia. Esto provocó una serie de guerras entre Hatti y los aqueos. Paralelamente, Hatti obstaculizó el comercio de los aqueos con sus posesiones del Levante (es decir que realizó un embargo comercial contra los aqueos), siendo secundado por sus aliados egipcios.

Todo esto provocó la decadencia del comercio marítimo y potenció el proceso de inclinación a la piratería y al saqueo de ciudades costeras que se desarrollaba desde antes. Las víctimas se veían obligadas a huir al interior o dedicarse a la piratería. Las ciudades de Tarso y Ugarit, vasallas de los hititas, fueron saqueadas. Hatti fue duramente atacado, llegando a tener que recibir donaciones de trigo del faraón Merenptah (1213–1203), hijo y sucesor de Ramsés II.

De hecho, en el reinado de Merenptah se llevó a cabo la primera invasión de los pueblos del mar, cuyos principales grupos eran teresh, shardana, ekwesh, sheshelesh y lukka. Algunos de los pueblos del mar son mencionados ya en las Cartas de Amarna de los reinados de Amenhotep III (1390-1352) y Akhenatón (1352-1336). Los shardana habían sido derrotados en la zona del delta por Ramsés II a comienzos de su reinado, y habían sido reclutados como soldados mercenarios y guardias del faraón. Los lukka eran vasallos de los hititas y habían luchado en la batalla de Kadesh contra Ramsés II. Los pueblos del mar atacaron el Bajo Egipto en coalición con libios; de hecho algunos creen que para esta época muchos grupos emparentados con los Pueblos del Mar se habrían establecido en Libia. La coalición fue derrotada por Merenptah.

[editar] Ramsés III y la dinastía XX

Si bien Egipto fue uno de los pocos estados que resistió a las invasiones de los Pueblos del Mar, y el reinado de Ramsés III fue el más largo y estable de su época, los síntomas de desorden se hacen evidentes en sus últimos años. En primer lugar una crisis económica: malas cosechas, dificultades para el comercio internacional y pérdida de los tributos de las posesiones asiáticas. Este fue uno de los períodos más fecundos en saqueos de tumbas reales, y todo hace sospechar un ambiente de pobreza general. Una fuente detalla la primera huelga registrada de la historia, llevada a cabo por los artesanos de un templo en la zona de Tebas: reclamaban mayores raciones de comida. Además relata como uno de los líderes de la huelga llegó al cargo de visir, como las huelgas continuaron y como dicho visir se vio implicado en un intento fallido de asesinato del faraón, ya este último de edad avanzada. Según parece, Ramsés III fue finalmente asesinado en otra conspiración.

Durante los próximos treinta años el trono fue ocupado por reyes débiles, llamados asimismo Ramsés. La adopción por parte de Ramsés III de dicho nombre hace alusión al intento de restauración del modelo de gobierno de los tiempos de Ramsés II. Las décadas siguientes están signadas por la disputa entre el clero de Amón en Tebas y la monarquía. Acaso la nueva ascensión de Amón en Tebas tuvo que ver con la decadencia del delta, debido a las continuas invasiones. Así mismo cobran importancia los mercenarios libios. Es interesante ver como los libios, a pesar de haber sido derrotados a principios del reinado de Ramsés III, entraron en Egipto de todas formas, estableciéndose en la margen derecha de la desembocadura más occidental de delta: los llamados "grandes jefes de los Mashauash".

[editar] La Guerra de los Impuros

El conflicto se intensificó en las décadas siguientes. Estalló la Guerra de los Impuros, como la llamaban los tebanos, una especie de guerra santa entre rebeldes sethianos (seguidores del dios Seth) de Heliópolis, una ciudad sagrada del Bajo Egipto, apoyados por asiáticos, contra el Sumo sacerdote de Amón en Tebas. Los monarcas, sin poder real, se mantuvieron al margen, hasta que un Sumo Sacerdote intentó realizar un golpe de estado. El faraón logró destituirlo, y lo reemplazó por un general mercenario libio, Herihor. Él y su pariente Esmendes derrotaron a los "impuros", y luego sucedieron a Ramsés XI (1099-1069). Esmendes se proclamó faraón en Bajo Egipto, mientras que Herihor se convirtió en soberano independiente en el sur, aunque ostentando únicamente el cargo religioso. Esta división marca el comienzo del Tercer periodo intermedio de Egipto.

Tercer periodo intermedio de Egipto

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Estatuilla del tercer periodo intermedio. Louvre.

El tercer periodo intermedio de Egipto transcurre de c. 1070 a 650 a. C.[1] Hacia el siglo XI a. C., Egipto se vio dividido en dos unidades políticas, una dirigida desde Tanis, en el Bajo Egipto, y otra desde Tebas, en el Alto Egipto. Ambas eran gobernadas por dinastías de origen libio. Si bien eran independientes entre sí, y en muchos casos rivales, los gobernantes tebanos sólo ostentaban el título de Sumo sacerdote de Amón. Tanis, la capital de la dinastía del norte, probablemente se trata de la misma ciudad, bajo otro nombre, que la Avaris de los hicsos y la Pi-Ramsés de los Ramésidas.

Se considera, generalmente, que este período incluye desde las dinastías libias hasta la caída de la dinastía XXV, originaria de Kush (Nubia), en el siglo VII a. C.[2]

Transformaciones económicas y políticas

Todo el Cercano Oriente pasaba por un período de decadencia. Algunas ciudades se fueron abandonando para dedicarse su población al pastoreo, otros grupos se dedicaban al saqueo de ciudades extranjeras. Estos movimientos se pueden explicar por los cambios climáticos, que afectaron al rendimiento agrícola, base del sistema de la mayoría de las civilizaciones de la región, incluida la egipcia. Dada la poca documentación que nos ha llegado, este período se conoce como Edad Oscura, a su vez marca el final de la Edad de Bronce y el inicio de la Edad de Hierro, en alusión a la generalización de dichos metales.

[editar] Relaciones internacionales

En los primeros años del período, el poder egipcio en el extranjero se limitó a la Baja Nubia, controlada por Tebas. El control de Siria, Fenicia y Canaán se perdió completamente. Allí las ciudades fenicias, en primer lugar Tiro, desplegaban su influencia comercial por todo el Mediterráneo; y, más al sur, el reino de Israel, durante los reinados de David y Salomón (siglos XI y X a. C.), comerciaba activamente con el sur de Arabia y por el Mediterráneo, en detrimento de la expansión comercial del Bajo Egipto. Esta situación cambió tras la muerte de Salomón, cuando las ciudades del norte de Israel se rebelaron contra la capital, Jerusalén, probablemente instigadas por Egipto, conformándose dos reinos: el reino de Judá, al sur y con capital en Jerusalén, y el de Israel, al norte.

Según consta en los libros bíblicos de los Reyes (1Reyes 14:25) y de las Crónicas (2Cronicas 12), y en sus propias inscripciones, Sheshonq I (Sisac en la Biblia), el primer soberano de la dinastía XXII, libia de Tanis, saqueó varias ciudades de ambos reinos (Israel y Judá) y recibió tributo de Jerusalén. Las campañas de Sheshonq lograron la caída de la hegemonía comercial que había tenido Israel en la época de David y Salomón. A su vez sirvieron de fuente de ingresos para la realización de obras públicas en los años siguientes, interrumpidas por la flaqueza del tesoro de la monarquía de Tanis. Sheshonq logró cerrar un tratado comercial con la ciudad fenicia de Biblos (antigua socia comercial de Egipto durante el Imperio Medio), que devolvió la prosperidad a las ciudades egipcias del delta, reactivando el intercambio, más aún mermada la competencia de Israel.

[editar] Nuevas divisiones dinásticas y territoriales

Divisiones dinásticas y territoriales durante el tercer periodo intermedio de Egipto.

A su vez, el equilibrio entre el norte y el sur se rompió durante el reinado de Sheshonq I, que impuso a su hijo en el cargo de Sumo sacerdote de Amón, en Tebas, sentando un precedente que repetirían sus sucesores. Para esta época Tebas había perdido su hegemonía sobre Nubia. Al principio, el control tanita del sumo sacerdocio de Tebas logró una relativa unificación, pero durante el siglo IX a. C., los altoegipcios se rebelaron contra la imposición del Sumo Sacerdote tebano por parte del faraón de Tanis. La monarquía tanita, antes que repeler la rebelión, tuvo que hacer frente a problemas internos del Bajo Egipto: en la ciudad de Leontópolis, centro de una isla situada en el delta del Nilo inmediatamente al Oeste de Tanis, se formó en el año 818 a. C. un poder rival, la dinastía XXIII, también de origen libio, que disputaba con la dinastía XXII (Tanis) la soberanía sobre regiones de tal reputación y envergadura como la de la ciudad de Menfis, capital durante el Imperio Antiguo.

La presencia de dos monarquías en disputa tan cercanas entre sí posibilitó la formación en los años siguientes de otros centros de poder. La ciudad de Heracleópolis (poderosa durante en primer Periodo Intermedio) era fuerte en la región del nacimiento del delta y del lago El-Fayum. Hermópolis controlaba el Egipto Medio y tenía poder sobre algunos oasis libios. La dinastía XXII de Tanis logró imponerse a la XXIII de Lentópolis, pero hacia el 725 a. C. se creó en Sais, en la isla más occidental del delta, la dinastía XIV.

[editar] Expansión de Kush (Nubia)

La Edad Oscura también sobrevino sobre Nubia, de la que se conoce poco y nada alrededor de los siglos X y IX a. C. Su expansión se atestigua hacia 780 a. C., apareciendo soberanos fuertes en la ciudad de Napata. Este nuevo reino de Kush (o Nubia) poseía marcada influencia egipcia, cimentada por siglos de dominación y colonización. El primer rey de Kush con intereses imperialistas en Egipto fue Piye (o Pianjy) 747-716 a. C. En primer lugar instaló en Tebas a una princesa de su familia real como Divina Adoratriz de Amón, un alto cargo del templo. El título, anteriormente ostentado por princesas de la realeza libia, era hereditario por adopción, así que el cargo de Divina Adoratriz quedaba en la familia real kushita o, en todo caso, bajo su influencia. Entonces Piye siguió adelante, sometiendo uno a uno a todos los pequeños reyes egipcios, llegando hasta Menfis inclusive.

[editar] Reformas de la dinastía XXV (kushita)

El rey nubio Piye, que conquistó casi todo Egipto, murió hacia 716 a. C., y fue sucedido por su hermano Shabako. Este redujo el Bajo Egipto (uno de los últimos pequeños reyes en caer fue Bekenrenef de Sais) e instaló su capital en Menfis. La dinastía de Piye y Shabako gobernó a la vez Egipto y Kush o Nubia, por lo que se conoce a la dinastía como kusita o XXV egipcia. La soberanía nubia sobre Egipto se perduró por alrededor de un siglo. En la propaganda oficial, los faraones kushitas se presentaban como enviados del dios Amón para reestablecer el estado egipcio; de hecho, Napata, la capital de Kush/Nubia, era sede de un antiguo templo –protegido por los faraones de las dinastías XVIII y XIX o Ramésida– del dios egipcio Amón. Los reyes kushitas se establecieron en Menfis, lo que significa por un lado el acercamiento a las tradiciones egipcias (Menfis era la "capital antigua" por excelencia), y por otro el progresivo traslado de los centros políticos hacia el delta.

La monarquía egipcio-kushita mostró progresivo interés –comercial, político y militar– por la región de Palestina y Siria, chocando con los intereses asirios.

[editar] Pirámides de la dinastía XXV

Pirámide de Piye

La pirámide de Piye ha desparecido completamente. En la antigüedad el complejo incluía una capilla funeraria y una habitación, con bóveda de bloques en voladizo, a la que se accedía por una escalerilla. Durante la excavación se encontraron varios vasos canopos y ushebtis.

Una característica importante es que en vez de un sarcófago existe un banco, tallado en la roca, con un orificio en cada esquina para albergar las patas de una cama. El entierro en andas funerarias ha sido una característica típica de las inhumaciones nubias desde la época de Karman.

Fue excavada por Reisner en 1918-1919.

Pirámide de Shabako

La edificación situada por encima del nivel del suelo esta totalmente destruida. El interior posee una calidad de construcción sensiblemente mejor que la de Piye, tanto en su arquitectura como en su equipamiento funerario que incluye un bello ejemplar de vasos canopos.

Fue excavada por Reisner en 1918-1919.

Pirámide de Shabitko

El sepulcro de Shabitko marca un ligero retroceso en la calidad del trabajo, los vasos canopos y la sala sepulcral son muy pobres. La tumba presenta además un anormal giro a la derecha en su escalera de descenso. Se encuentra separada de las demás sepulturas de la XXV dinastía.

Fue excavada por Reisner en 1918-1919.

Pirámide de Taharqo

Taharqo se hizo enterrar en una nueva zona, en Nuri, situada un poco más abajo siguiendo el curso del río Nilo. Su pirámide fue construida en dos fases, la primera con una base de 29,5 metros. La tumba de Taharqo presenta la estructura más compleja de todas las tumbas reales kushitas. Posee una escalera convencional sobre la que estaba erigida la capilla funeraria que conducía a una pequeña antecámara que a su vez daba acceso a una sala sepulcral con seis pilares y pasillo abovedados.

Un curioso corredor recorría todas las habitaciones subterráneas a un nivel ligeramente superior; únicamente era accesible a través de un tramo de escaleras justo fuera de la entrada de la antecámara. En el centro de la cámara sepulcral se encuentra el banco. Entre los objetos encontrados, figuran unos vasos canopos de gran calidad, que reflejan un cambio en las fórmulas rituales.

Fue excavada por Reisner en 1918-1919.

Pirámide de Tanutamani

El último kushita que gobernó Egipto fue Tanutamani (Tenutamón). Para erigir su pirámide regreso a El–Kurru adoptando una sub-estructura mucho más sencilla y prescindiendo del banco ataúd.

La tumba poseía una sala sepulcral, decorada con relieves bastante bien conservados. Los figuras y textos siguen, en general, la antigua tradición de enterramientos, con temas de la realeza.

Fue excavada por Reisner en 1918-1919.

[editar] Invasión asiria de Egipto

Una vez estabilizadas las conquistas asirias en los estados arameos de Siria, el imperio asirio pasaba a limitar directamente con el área de influencia egipcia, Palestina. En la década de 740-730 a. C. los reinos de Israel y Judá eran vasallos del asirio Tiglath-Pileser III. Salmanasar V (727-722 a. C.), el hijo de Tiglath-Pileser, anexionó el reino de Israel, saqueó su capital, Samaria, y deportó a su población. Sargón II (721-705 a. C.) anexionó Gaza (Filistea), en la misma frontera con Egipto, que se había rebelado con el apoyo de Piy (el primer faraón nubio). El hijo de Sargón, Senaquerib (704-681 a. C.), también realizó campañas en Filistea, que era el principal paso entre Egipto y el interior de Asia, donde entabló una batalla contra los egipcios y sus aliados locales. La batalla no fue decisiva pero mantuvo a los egipcios al margen. Senaquerib tomó Laquís, atacó el reino de Judá (que había roto los lazos de vasallaje con Asiria) y puso sitio a Jerusalén, pero tuvo que retirarse. Las campañas de Senaquerib en Palestina se datan en el año 701 a. C., cuando reinaba Shabitqo en Egipto; y en el libro bíblico de los Reyes se encuentran muchas referencias al apoyo egipcio de las rebeliones contra Asiria.

Las campañas de los soberanos asirios para extender y e impedir que se pierda su influencia en Palestina no eran, ni mucho menos, la única ocupación de los soberanos asirios en el plano militar. Paralelamente enfrentaban a coaliciones de los jefes caldeos de la región de Babilonia y el reino de Elam, que por el sur hacían peligrar la seguridad de la propia Asiria; y al norte al reino de Urartu (Armenia) y las invasiones de pueblos nómadas.

El sucesor de Senaquerib fue su hijo Esarhadon (680-669 a. C.), y este se concentró en la invasión de Egipto. Envió un ejército comandado por él mismo y tomó Menfis, la capital, luego de conquistar ciudades fronterizas y de ganar algunas batallas. El faraón Taharqo huyó a Tebas, abandonado a su familia y a la corte. El asirio logró el control del Bajo Egipto, impuso gobernadores locales y regresó a Asiria. Esarhadon murió cuando se dirigía a reprimir una rebelión apoyada por Taharqo, y Asurbanipal, el nuevo rey de Asiria, envió sus ejércitos a Egipto, reconquistando Menfis, y siguiendo curso hacia el sur, conquistando casi todo el país. Inmediatamente después, estallaron nuevas revoluciones, en este caso de una coalición de los gobernadores locales impuestos por los asirios en el Delta: la conspiración fue sofocada.

Tenutamón, el nuevo rey de Kush, reconquistó el Alto Egipto, se estableció en Tebas y atacó a los asirios de Menfis. Entonces el mismo Asurbanipal derrotó a Tenutamón y saqueó Tebas.

Periodo tardío de Egipto

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El periodo tardío de Egipto, también conocido como Baja época, comprende la historia del Antiguo Egipto desde la dinastía XXVI, Saíta, en el siglo VII a. C., hasta la conquista de Alejandro Magno (que da inicio al Periodo helenístico de Egipto). La dinastía Saíta está considerada generalmente como inicio del llamado periodo tardío de Egipto o Baja Época.

Ascensión y reformas de la dinastía Saíta

Tras la conquista asiria de Egipto, al final del Tercer periodo intermedio, el gobierno egipcio fue encomendado a varios gobernadores locales vasallos, hasta que una insurrección fracasada acabó con muchos de ellos. Cuando abandona Egipto el rey asirio Asurbanipal, dejando un país arrasado por la guerra, el poder comenzó a concentrarse en torno a uno de los mandatarios del delta, Psamético I (c. 664-610 a. C.), gobernador de la ciudad de Sais. Su padre, Necao I, también gobernador, había muerto luchando a favor Asurbanipal contra los kushitas. Al principio, el principal enemigo de Psamético fue Tanutamani, que seguía firmemente asentado como rey de Kush y además dominaba la región de Tebas. La expansión, tanto de Psamético como de Tanutamani, fue posible gracias a las rebeliones acaecidas en Babilonia y Elam a las que tuvo que hacer frente con el ejército asirio. Hacia 656 a. C. Psamético expulsó a Tanutamani de Tebas, imponiendo a su hija como Divina Adoratriz de Amón en dicha ciudad.

Psamético, dueño de Egipto, con los reyes asirios cada vez más atareados en sus propios conflictos, inició su programa político que se fundamentó en impulsar el comercio y retornar a los símbolos de periodos pasados para fomentar la unidad nacional. Esto último ya lo había utilizado la dinastía kushita precedente, pero mientras ellos tenían como dios tutelar a Amani (el tebano Amón), Psamético I revitalizó los cultos relacionados con el mito de Osiris. La memoria de los faraones kushitas no fue perseguida hasta mucho tiempo después, durante el reinado de Psamético II (595-589 a. C.), quien realizó varias campañas en Kush. Entre los primeros años de Psamético y estas últimas campañas no se tiene noticia de mayores enfrentamientos.

Menfis también se vio beneficiada; en textos griegos (Heródoto) la encontramos ejerciendo gran influencia y vemos el culto del buey Apis, que practicaban sus sacerdotes, en pleno apogéo. Al dios tebano Amón se lo identificó con el dios libio Aman, que tenía su principal centro en el oráculo del oasis de Siwa, creciendo este último en prestigio. El culto a las divinidades de la capital fue especialmente protegido: fue el caso de la diosa Neit de Sais. En religión, así como en la política, se observa una preponderancia del norte.

Lo mismo pasaba en el comercio: mientras que el Alto Egipto quedaba en segundo plano, las ciudades del delta vivían un período de gran prosperidad. Ello atrajo a comerciantes griegos (jonios de las colonias de Asia Menor) y carios, a su vez mercenarios de los mismos orígenes se alistaron en el ejército egipcio ya desde Psamético I. Más adelante, los comerciantes jonios y carios trajeron el uso de la moneda; en Egipto se utilizaban, como valor de cambio, pesos estipulados en metal, y en casos como el ejército se utilizaba como forma de pago la entrega de tierras y la exención de impuestos. Necao II (610-595 a. C.), hijo y sucesor de Psamético I, realizó obras infructuosas para reabrir el canal que conectaba el delta del Nilo con el mar Rojo, probablemente para promover el comercio, o tal vez para poder utilizar la flota del mar Rojo en las guerras que mantenía contra Babilonia, que serán detalladas más tarde. Tanto Necao II como su nieto Apries (589-570 a. C.) mantuvieron relaciones comerciales y estratégicas con la ciudad fenicia de Tiro; según Heródoto, durante el reinado de Neko una expedición fenicia financiada por Egipto circunvaló África. Además se dio impulso a la ruta comercial del mar Rojo, que unía Egipto con Arabia y probablemente la India.

Paralelamente a la corriente comerciantes y mercenarios carios y jonios, desde c. de 630 a. C. colonos griegos dorios se establecieron en la franja costera de Libia, fundando varias ciudades, entre ellas Cirene, la capital de esta confederación de colonias griegas, denominada Cirenaica. La Cirenaica (por el contrario del resto de Libia) era una región destacada por su fertilidad, por lo tanto sus colonos se dedicaban a la agricultura y al comercio. Las colonias griegas se extendieron por casi todo el Mediterráneo, y tenían como objeto descomprimir los problemas sociales de las ciudades de origen, como medio de ascenso político, o para servir de granero de las ciudades-estado griegas e impulsar el comercio.

[editar] Egipto y Babilonia

Las causas de la caída de Asiria hay que buscarlas en el desgaste del ejército, que debía enfrentar a enemigos distantes que ofrecían tenaz resistencia; asimismo en la decadencia de los estados periféricos (provocada por los ataques de la propia Asiria), que facilitaba la infiltración de pueblos nómadas (cimerios, escitas, y medos). A todo esto se le sumaban las crisis sucesorias, como la que se provocó con motivo de la muerte de Asurbanipal (c. 630 a. C.). Entonces, el líder caldeo Nabopolasar tomó Babilonia y dirigió sucesivas campañas contra Asiria. Nabopolasar selló una alianza con el jefe medo Ciáxares, y juntos destruyeron las capitales asirias.

Egipto intervino contra los caldeos ya antes de la caída de dichas capitales (hacia finales del reinado de Psamtik), pero fue recién entonces cuando participó activamente. Probablemente entraron en la cuenta del peligro que representaba un imperio expansionista como Babilonia. Neko II en persona apoyó los focos de resistencia asirios en la ciudad de Harrán, a su vez, de paso, redujo a obediencia al Reino de Judá, que había aprovechado la decadencia de Asiria para expandirse. Pronto la resistencia asiria se esfumó, y Neko fue empujado hacia el sur tras enfrentarse en Karkemish y Hamat (605) al caldeo Nabucodonosor II, quien pronto se expandió hacia los pequeños estados de Palestina, incluido Judá, cuya capital, Jerusalén, tomó en 597 a. C., instalando reyes vasallos y deportando a parte de su población. Neko II pudo contener las campañas de este soberano en su propio país, pero la ofensiva quedó en suspenso.

El sucesor de Neko, Psamético II, como ya dijimos, concentró su actividad militar en Kush; en cambio Apries (589-570 a. C.) continuó la guerra contra Nabucodonosor II. Una rebelión de Judá (587 a. c.) apoyada por Egipto tuvo como consecuencia la segunda deportación de sus habitantes, muchos de los cuales huyeron a Egipto. La importancia de Judá para Egipto radicaba en tener tan cerca un vasallo de Babilonia; además el Levante en general era un preciado objetivo comercial. A su vez, Apries apoyó a la ciudad fenicia de Tiro durante el asedio de 13 años al que fue sometida por Nabucodonosor. El rey de Tiro finalmente se rindió y tuvo que aceptar gobernadores babilónicos. Tiro tenía vital importancia comercial, resultando ser un punto clave para la hegemonía que quería establecer Egipto en el Levante y para la expansión babilónica.

[editar] Egipto y el Imperio Persa

La ascensión de Ahmose II (570-526 a. C.) tiene algunos detalles interesantes. Hacia el final de su reinado, Apries intervino en un conflicto entre libios y colonos griegos de Cirene, apoyando a los primeros. Los egipcios fueron derrotados, y pronto el ejército se rebeló contra Apries. Resumiendo, Ahmose, general al principio fiel a Amasis, se puso a la cabeza de los rebeldes y tomó el trono. En el primer período del reinado Ahmose II los asuntos exteriores asiáticos quedaron en segundo plano, concentrándose en la política interna y en la relación con los griegos. A estos últimos los reunió en prácticamente una única ciudad, Náucratis, en el delta. A su vez regularizó el papel de los mercenarios griegos en el ejército, acuartelándolos en Menfis. Destaca, desde el punto de vista estratégico comercial, la importancia de Egipto en el abastecimiento de trigo de la ciudades griegas. Otras exportaciones egipcias eran papiro y vestimenta de lino.

Pronto las miras de la política exterior volvieron a concentrarse en Asia. Surgía el Imperio Persa, cuyo rey Ciro II el Grande había tomado el poder del reino medo hacia 550 a. C. La expansión de Ciro parece haber motivado la alianza de Creso de Lidia con la ciudad griega de Esparta, con Egipto y con Babilonia. Si bien la coalición Egipto-Babilonia-Lidia existía realmente, no llegó a materializarse en forma de ejército: Lidia cayó en 547 a. C. y Babilonia en 539 a. C.

Ahomse a su vez construyó una coalición naval, aliándose con la isla griega de Samos, con los colonos griegos de Cirene en Libia y conquistando Chipre. Cuando Ciro murió durante campañas en las regiones orientales había creado un imperio mayor al de sus predecesores asirios y babilonios, y se había ganado el favor de amplios sectores de la población conquistada, respetando, por ejemplo, la religión y la autonomía de las provincias. Cambises II (529-522 a. C.) sucedió a su padre Ciro, y poco después murió Ahmose. Cambises concentró su política exterior hacia Egipto, y la conquista de dicho país fue sustentada por varias traiciones: de Samos, de un general mercenario griego y del egipcio Udyahorresne, gran sacerdote de Neit de Sais y jefe de la flota. Cambises derrotó a Psamético III en Pelusio (525 a. C., ciudad situada en el brazo más oriental del Nilo) y luego tomó Menfis.

[editar] Reformas en los primeros años de la conquista persa

Cambises pasó tres de sus siete años de reinado en Egipto, en los cuales realizó expediciones expansionistas fallidas en Libia y Nubia. El tema de la relación de Cambises con la religión es confuso. Se sabe, por medio de la inscripción del ya mencionado Udjahorresne de Sais, que protegió al templo de Neit de Sais, aunque otras fuentes egipcias afirman que muchos templos fueron cerrados, además las fuentes griegas afirman que Cambises atacó los cultos locales*. Estallada una rebelión encabezada por el mago (sacerdote medo) Gaumata, Cambises regresó a Asia, dejando en Egipto como gobernador o sátrapa al persa Ariandes. Muerto Cambises, y derrotado a su vez Gaumata por Darío (miembro de una rama colateral de la dinastía persa), estallaron rebeliones nacionalistas a lo largo y ancho del imperio. El Egipto recién conquistado se vio implicado en ellas, aunque sin éxito; de hecho las demás rebeliones fueron reprimidas en unos dos años por Darío I, quien se proclamó emperador (521-446 a. C.).

En términos de expansión territorial, durante su reinado se conquistó el oeste de la India y se invadió fallidamente Grecia; en Egipto, el sátrapa Ariandes intervino en las colonias griegas de Libia. Bajo Darío está claro que se protegió a la religión egipcia: se realizaron donaciones a los templos de Neit de Sais y Osiris de Busiris, a su vez se protegió el culto a Amón. Económicamente, las provincias de Egipto y de Babilonia funcionaban como abastecedoras de trigo -incluido este en el tributo- y demás productos agrarios y derivados, así como papiro en el caso egipcio. Grandes extensiones de tierra de las provincias conquistadas quedaron en manos de nobles persas. Darío reabrió el canal que unía el mar Rojo con el delta del Nilo (abierto por primera vez durante el Imperio Medio), promoviendo el comercio hacia Persia, Mesopotamia y probablemente la India, vía Océano Índico, dando gran prosperidad a las ciudades del delta.

Si bien el tributo (en trigo o en oro) era bastante mayor en Egipto que en otras regiones del imperio, asimismo lo eran la riqueza y tamaño de la provincia. Los altos cargos de la administración y el ejército generalmente recaían en manos persas, aunque hay varias excepciones, incluso se introdujeron elementos egipcios en los sistemas legales persas y la medicina egipcia era muy estimada.

Las principales guarniciones militares se situaban en Pelusio (oeste del delta), Menfis y Elefantina (Alto Egipto); en esta última había una gran cantidad de soldados judíos, quienes poseían además importantes comunidades en la misma Elefantina y en el Bajo Egipto.

- Las fuentes griegas muchas veces no son fiables. Heródoto (s. V a. C.) afirmaba que Cambises atacó al culto al toro Apis, pero pruebas egipcias lo refutan.

[editar] Rebeliones contra el Imperio Persa

Luego de la crisis del 520 a. C., Egipto pasó unos 35 años de paz estable bajo la dominación persa. La primera rebelión se desarrolló en los últimos años de Darío I, y fue reprimida bajo su hijo Jerjes I (485-425 a. C.). Desde entonces la política internacional persa hacia el frente occidental del Imperio se volcó hacia lograr la conquista de Grecia e impedir rebeliones en Egipto. Las causas de las rebeliones egipcias no están muy claras, no obstante algunas de ellas pueden ser el peso de los tributos, la concentración de tierras en manos persas, la búsqueda de ascenso político-social de ciertos líderes, y de nuevas alternativas económicas.

De 481 a 479 a. C. Jerjes invadió Grecia, pero nuevamente los persas fueron repelidos gracias a la alianza de las ciudades hegemónicas de Esparta y Atenas. Esta última se convirtió en una potencia naval y enemiga del Imperio Persa, lo que permitió su alianza con una segunda rebelión en Egipto (469-461 a. C.), la que fue, de todos modos, derrotada por generales persas. Las rebeliones en Egipto y las campañas fallidas contra Grecia son contemporáneas a rebeliones en Babilonia.

La próxima rebelión egipcia aprovechó una crisis dinástica en los primeros años del rey Artajerjes II. El líder egipcio Amirteo reinó por unos seis años, tras los cuales fue depuesto por otro egipcio, Neferites I.

[editar] Período de independencia (404-343 a. C.)

Las tres dinastías de este período tuvieron su capital en el delta del Nilo (la XXVIII en Sais, la XXIX en Mendes y la XXX en Sebennitos), y todas ellas tuvieron que enfrentarse, no sólo al Imperio Persa, sino a conflictos internos. Aún así, Egipto logró mantener su independencia durante sesenta años e incluso realizar ofensivas, debido en gran parte a las rebeliones y crisis dinásticas por las que pasaba frecuentemente el Imperio. Si bien hubo enfrentamientos anteriores, Egipto no fue atacado hasta el reinado de Acoris (385-383 a. C.), resultando los persas derrotados. Los reyes egipcios realizaban alianzas, ofensivas o defensivas, con las ciudades-estado de Grecia, primero con Esparta, luego más frecuentemente, con Atenas. Egipto funcionaba como abastecedor de trigo de los ejércitos griegos aliados, además estos recibían pago monetario, pues eran mercenarios. Los mercenarios griegos pronto se transformarían en un componente casi indispensable de cualquier ejército, y en la fallida invasión persa de Egipto del año 373 a. C., reinando Nectanebo I, los vemos luchando junto a los persas.

A pesar de las victorias egipcias, los problemas de la toma del poder de Acoris y los sucesivos cambios de dinastía ponen de relieve la persistente inestabilidad. Esta se hace más patente durante el reinado de Teos (362-360 a. C.), quien realizó una campaña contra las posesiones persas de Palestina y Fenicia, pero su sobrino Nectanebo II se reveló en Egipto y el propio Teos recibió asilo en la corte persa.

Los reyes de este periodo buscaban exaltar el nacionalismo (si se puede aplicar este término) mediante la construcción y reparación de templos (a la vez ganándose el favor del clero), los que se acercaban a los estilos de la dinastía saíta, última antes de la primera conquista persa. De todos modos los conflictos entre el clero y la monarquía terminaron por manifestarse, cuando Teos usó fondos de los templos para reclutar su ejército.

La última tentativa contra el Imperio Persa fue dirigida por Nectanebo II, quien selló alianzas con sátrapas persas rebeldes y con las ciudades fenicias, y reclutó mercenarios griegos, no obstante la gran rebelión fue finalmente sofocada por el emperador persa Artajerjes III. Los persas conquistaron Egipto en 343 a. C.

La reconquista persa no duró mucho, ya que Egipto fue conquistado por Alejandro Magno en el 332 a. C.

Período helenístico de Egipto

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Período Helenístico (o Alejandrino), es un término acuñado a mediados del siglo XIX por el historiador alemán Johann Gustav Droysen para designar el período histórico comprendido entre la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) y la de Cleopatra y Marco Antonio tras su derrota en la Batalla de Accio (30 a. C.).

El ámbito geográfico en el que se desarrolló el período helenístico comprende el vasto territorio conquistado por Alejandro Magno, que a su muerte se fragmentó en diversas entidades políticas regidas luego por dinastías de origen griego o macedónico.

En el Egipto faraónico, en esta etapa histórica, que sucede al llamado Periodo Tardío, reinaron dos dinastías de origen helénico: la Macedónica (332 a. C. a 309 a. C.) y la Ptolemaica (305 a. C. a 30 a. C.).

Alejandro Magno [editar]

Alejandro III de Macedonia (356–323 a. C.), tras heredar en 336 (con veinte años) el trono de su padre Filipo II, se propuso continuar la empresa política y militar iniciada por este. Tras una serie de fulgurantes victorias en Grecia y Anatolia, en 332 conquistó Tiro tras siete meses de asedio.

Alejandro hubo de decidir entonces entre dirigirse al centro del Imperio Persa o proseguir hacia el sur. Parece ser que una delegación de notables egipcios le pidió que les liberara del yugo persa, y esto le decantó por la segunda opción. La siguiente victoria en Gaza (332 a. C.), ciudad rebelde como Tiro, le abrió las puertas de la hasta entonces satrapía persa de Egipto.

Imagen de Alejandro Magno. Detalle del mosaico de la casa del Fauno de Pompeya (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles).

Entró en Menfis aclamado como un libertador, pues la última dominación persa fue para los egipcios sumamente represiva y sacrílega. Alejandro quiso mantener esta primera impresión favorable, que además le convenía, y respetó la religión y costumbres locales. Fue proclamado faraón, lo que le confería rango de divinidad de acuerdo con la tradición egipcia.

En el oeste del delta del Nilo, junto a un poblado llamado Rakotis, mandó construir la futura ciudad de Alejandría, proyectada por Dinócrates de Rodas siguiendo el modelo de trazado en cuadrícula clásico griego. Esta ciudad acabó teniendo gran importancia política y económica en Egipto y el Mediterráneo oriental, pues asumió las funciones comerciales de Naucratis y la destruida Tiro y su situación costera hizo de ella un punto clave de las rutas mercantiles marítimas.

A continuación Alejandro viajó al oasis de Siwa para realizar su consagración como faraón, siguiendo los tradicionales rituales egipcios en un templo de Amón. Este dios se identificó con Zeus, consolidando una equiparación que hicieron los griegos por primera vez durante la Dinastía XI.

Tras regresar de Siwa Alejandro permaneció en Menfis hasta 331 a. C. organizando administrativamente Egipto. Puso a egipcios nativos en la mayoría de cargos políticos pero a un griego, Cleómenes de Naucratis, al frente de las finanzas. Después partió a la conquista del resto del Imperio Persa. Ya nunca regresaría a Egipto.

Cleómenes, quien teóricamente sólo era un nomarca, en la práctica fue el auténtico gobernante de Egipto, pues tenía facultad para imponer y recaudar impuestos en todos los nomos del país. A pesar de que se le acusó de excesiva rapacidad, Egipto prosperó durante su gobierno, teniendo en cuenta la desastrosa situación del país bajo el anterior dominio persa. Además, fue nombrado expresamente por Alejandro responsable de la edificación de Alejandría, ciudad que creció rápidamente en detrimento de las antiguas capitales Menfis y Tebas.

Alejandro murió en 323 a. C. sin herederos directos. Desde entonces hasta 305 a. C. distintos territorios del Imperio fueron gobernados en calidad de sátrapas por sus generales (los llamados diádocos), que durante este tiempo mantuvieron diversos enfrentamientos territoriales y políticos entre ellos. Mientras tanto existía una unidad (tan sólo nominal) del Imperio bajo Filipo III Arrideo (hermanastro de Alejandro) y Alejandro IV (hijo póstumo de Alejandro y Roxana).

Pérdicas efectuó el primer reparto del Imperio entre los diádocos en 323 a. C. A Ptolomeo, el hijo de un noble macedonio llamado Lago, le correspondió Egipto, y allá llevó el cuerpo de Alejandro para momificarlo.

Egipto Ptolemaico [editar]

Primero como gobernador y después como rey, Ptolomeo rigió Egipto hasta su muerte, y tras ella todos sus sucesores varones en el trono adoptaron también el nombre de Ptolomeo. Por ello esta dinastía fundada por él, la última del Egipto independiente, se conoce como Ptolemaica o Lágida (por el apellido patronímico de Ptolomeo).

Ptolomeo I [editar]

A partir de 322 tuvieron lugar las llamadas Guerras de los diádocos (322–320 a. C.; 319–315 a. C.; 314–311 a. C. y 308–301 a. C.), un elemento fundamental de la política exterior que Ptolomeo hubo de afrontar desde su llegada al gobierno de Egipto. Fue el más prudente de los diádocos, y comprendió enseguida, al contrario que sus rivales, que hacerse con todo el Imperio era imposible, y se concentró en consolidar y asegurar los territorios que ya tenía bajo su mando como gobernador, y luego en reforzar su defensa tomando el control de áreas adyacentes por las que se pudiera acceder a ellos. Objetivos que consiguió finalmente. En 322 rechazó una invasión de Pérdicas. Derrotó a Antígono el tuerto, primero en Gaza (312) y finalmente en Ipso (301 a. C.), batalla esta que puso fin a las Guerras de los Diádocos. Hacia el final de su reinado controlaba Chipre y Cirene, tenía numerosos intereses e influencias en el Egeo, y disputaba Palestina a sus rivales.

Ptolomeo se proclamó faraón en 305 a. C. y como tal heredó la condición de divinidad que tenía Alejandro. Aun siendo reyes de los egipcios, él y sus sucesores necesitaron de los griegos para la administración y el ejército. Por otra parte se mantuvieron las tradicionales costumbres religiosas egipcias, de gran importancia social. Las culturas helénica y egipcia conservaron sus características y zonas de predominio propias, pero a la vez se influyeron mutuamente.

El monarca dotó a Alejandría de un régimen político autonómico, mandó edificar en ella la Biblioteca y se inició la construcción de su Faro. La ciudad se pobló con un gran número de habitantes venidos de Judea y de griegos de diversos puntos de la Hélade.

En el resto de Egipto, Ptolomeo se sirvió de la ya existente y bien organizada red burocrática egipcia, añadiéndole ciertas mejoras (como los censos en nomos y poblaciones) para aumentar la producción, con el fin de maximizar la explotación económica.

Ptolomeo II [editar]

Ptolomeo II, que sucedió a su padre en 283 a. C., continuó la política exterior de este, pero ahora los enfrentamientos, con consecuencias menos radicales en el mapa político, fueron entre una nueva generación de reyes, los llamados Epígonos, sucesores de los diádocos.

Durante su reinado se produjo una generalizada reorganización administrativa y económica de Egipto. Ya fue iniciada por su padre, pero de estos años se conservan una gran cantidad de fuentes escritas que nos muestran de primera mano la naturaleza de la vida social, económica y burocrática del periodo.

La segunda esposa de Ptolomeo II fue su propia hermana, Arsínoe II. Este hecho, desconocido en el mundo helénico pero habitual entre los faraones egipcios, fue imitado por la mayoría de los posteriores miembros de la dinastía. Arsínoe fue activamente co-regente de Egipto y tras su muerte (270) se le rindió culto junto a su hermano con el apelativo de "dioses filadelfos" ("dioses hermanos que se aman mutuamente").

Ptolomeo trasladó la capital de Menfis a Alejandría, que se convirtió durante su reinado en un importante centro comercial, y también en el principal núcleo intelectual del mundo helenístico gracias al impulso que el monarca y su esposa dieron a la cultura, la ciencia y la técnica. La Biblioteca y el Templo de las Musas de dicha ciudad alcanzaron su máximo esplendor durante esta época, y a ella acudieron grandes sabios de su tiempo procedentes de todo el mundo helénico como Euclides, Teócrito, Calímaco y Manetón.

El rey también favoreció el desarrollo económico y de la agricultura: se introdujeron nuevos cultivos y sistemas de irrigación, y se creó un nuevo sistema monetario.

Ptolomeo III [editar]

Ptolomeo III heredó a la muerte de su padre (246) un país en buen estado y durante su reinado se prolongó esta prosperidad. Además, su matrimonio con Berenice de Cirene le permitió recuperar este territorio.

De su política exterior destacan sus incursiones militares en el Imperio Seléucida durante la Tercera Guerra Siria (246–241), primero para defender los derechos al trono de su hermana Berenice Syra y su hijo, y después para vengar su muerte a manos de Laodice I. Llegó incluso hasta Babilonia (aunque posteriormente se retiró de ella) y recuperó estatuas y objetos religiosos egipcios sacados del país tres siglos antes por Cambises II (por lo que recibió el sobrenombre de Evérgetes, "el Benefactor"). También se adentró en Nubia y estableció el predominio naval egipcio en el Egeo.

Al igual que su padre, Ptolomeo III protegió y estimuló la cultura. Aumentó el número de volúmenes de la Biblioteca de Alejandría, inició la construcción del Templo de Horus en Edfu (237), e intentó establecer un nuevo y mucho más preciso calendario solar promulgando el Decreto de Canopo (marzo de 237). Además otorgó la plena ciudadanía alejandrina a los judíos y amparó su religión.

Declive ptolemaico [editar]

Ptolomeo IV [editar]

Evérgetes murió en 221 y le sucedió su hijo de 23 años Ptolomeo IV, que las fuentes griegas presentan como un gobernante débil y corrupto. Lo cierto es que se interesó más por la cultura y el lujo que por la política, delegando esta en un ministro alejandrino llamado Sosibio. A pesar de ello derrotó en Rafia (217) a Antíoco III Megas, batalla en la que por vez primera desde la llegada de Alejandro Magno la mayor parte del ejército egipcio era indígena. Este hecho rompió el mito de la invencibilidad de los soldados greco-macedonios y animó a algunos nativos a iniciar rebeliones ocasionales, que sin embargo fueron sofocadas sin demasiada dificultad por la monarquía.

Ptolomeo V [editar]

Ptolomeo V accedió al trono (205) cuando tenía cinco años, y durante su minoría de edad distintos regentes se hicieron cargo del gobierno. Estos no pudieron enfrentar con eficacia los ataques conjuntos de Antíoco III Megas y Filipo V de Macedonia, y al cabo de la Quinta Guerra Siria (202–195) Egipto perdió sus territorios egeos en Asia Menor y Tracia, y Celesiria (incluyendo Judea).

La situación interior del reino empeoró con el aumento de las rebeliones nativas, que llegaron a su punto álgido en la Tebaida, donde se establecíó incluso una efímera dinastía indígena (Horunnefer y Anjunnefer) desde 205 hasta 186. La monarquía reprimió las revueltas con contundencia, pero también intentó un acercamiento a los nativos a través del clero, como se refleja en la coronación (197) de Ptolomeo V Epífanes ("el dios que se manifiesta") mediante el antiguo rito egipcio y la promulgación del Decreto de Menfis (197, recogido en la Piedra de Rosetta).

Ptolomeo VI [editar]

Al igual que su padre, Ptolomeo VI llegó al trono (180) siendo niño, y fue su madre Cleopatra I quien gobernó el país, pacíficamente, hasta su muerte en 176. En 170 Antíoco IV invadió Egipto, aunque mantuvo al faraón como mero rey títere. Los alejandrinos se opusieron a ello y reaccionaron proclamando rey a su hermano Ptolomeo Fiscón. Luego, sin embargo, durante una ausencia de Antíoco los dos hermanos acordaron gobernar juntos. Esto provocó un segundo ataque de Antíoco, pero durante el asedio de Alejandría, Roma (aliada de Egipto), mediante sólo su embajador Popilio Lenas (lo que prueba su ya poderosa influencia) le obligó a retirarse inmediatamente (168). Más tarde, aprovechando la muerte de Antíoco IV (164), Ptolomeo VI intervino en las disputas internas en Siria, primero apoyando, y después atacando, al usurpador Alejandro Balas.

La política interior se caracterizó por intensas disputas dinásticas entre Ptolomeo VI (Filómetor) y su hermano Fiscón, que se resolvieron, mediante intervención romana, quedándose el primero con Egipto y el segundo con Cirene.

Ptolomeo VI murió en Siria durante una batalla contra Alejandro Balas en 145. Su hermana y viuda Cleopatra II hizo coronar entonces al hijo de ambos como Ptolomeo VII Neo Filopátor. Pero ese mismo año Fiscón volvió a Egipto, tomó el trono con el nombre de Ptolomeo VIII Evérgetes II, y al año siguiente asesinó a Neo Filopátor y se casó con Cleopatra II (también hermana suya).

Los últimos Ptolomeos [editar]

El Egipto ptolemaico entra ahora en su etapa final de imparable decadencia en la que se suceden contínuas disputas (con frecuencia violentas) por el poder entre los distintos miembros[1] de la dinastía, al tiempo que el país va cayendo progresivamente bajo la tutela de Roma, quien en función de sus intereses decidirá directa o indirectamente quién reina. Justo antes de la definitiva y total pérdida de la independencia, destacará sin embargo como una hábil y poderosa gobernante Cleopatra VII, la última reina Lágida y del Antiguo Egipto.

De Ptolomeo VIII Evérgetes II relatan los historiadores de la antigüedad que era detestado por los griegos dadas su crueldad, tiranía y fuerte represión sobre los alejandrinos. Además, hubo durante su gobierno un deterioro de las condiciones socio-económicas, junto con revueltas y abandono de tierras y propiedades por parte de los campesinos. Por otro lado, los testimonios conservados de los egipcios, quienes empezaron a ocupar altos cargos en el ejército, dan una visión favorable del monarca. Como hecho positivo del reinado cabe destacar el comienzo de importantes relaciones comerciales resultantes del descubrimiento por Eudoxo de Cízico de una nueva ruta hacia la India a través del Mar de Omán.

Evergetes II contrajo matrimonio con Cleopatra III, hija de Ptolomeo VI Filómetor y Cleopatra II, sin haber repudiado a esta última, que se rebeló contra él, llegando incluso a expulsarle momentáneamente (131), pero que luego se reconcilió (125) y aceptó gobernar con él y Cleopatra III. Ambos hermanos murieron en 116. Evergetes II designó como co-herederos a Cleopatra III y al hijo de ambos que ella eligiera. No obstante, por la presión de los alejandrinos, y en contra de su voluntad, el co-regente fue Ptolomeo IX Sóter II (apodado Látiro) en detrimento de su hermano Ptolomeo X Alejandro I, que quedó como rey de Chipre. El hijo bastardo Ptolomeo Apión heredó Cirene, que a su muerte (96) legó a Roma.

Cleopatra III consiguió finalmente co-reinar con Alejandro I tras expulsar, por dos veces (110 y 107), a Sóter II. Alejandro I, que asesinó a su madre en 101, fue expulsado por los alejandrinos en 89 pero regresó al año siguiente con un ejército de mercenarios reclutados en Siria, a los que pagó saqueando la tumba de Alejandro Magno, lo que provocó una nueva revuelta de la población, que lo expulsó por segunda vez. Murió poco después tratando de tomar la costa de Licia. Sóter II volvió entonces a ser rey (88–80), asociando al trono a la viuda de su hermano y a la vez hija suya, Berenice III, que a su muerte sería su heredera. En 88 a. C. reprimió una rebelión en Tebas asediando la ciudad durante tres años y saqueándola.

En los seis meses que gobernó, Berenice III se ganó el afecto del pueblo. Pero Ptolomeo XI Alejandro II, hijo de Alejandro I, apoyado por el dictador romano Sila, la obligó a casarse con él para acceder así a la co-regencia. 19 días después, Berenice, que insistía en gobernar sola, fue asesinada por su marido, y el enfurecido pueblo de Alejandría reaccionó matándole a él.

Alejandría eligió como nuevo monarca (80 a. C.) a Ptolomeo XII Neo-Dioniso Auletes, un hijo bastardo de Sóter II. Por este hecho su legitimidad como rey fue puesta en duda por una parte del Senado romano en 65 a. C., que pretendía con ello justificar la anexión de Egipto. Así pues, el principal objetivo político de Auletes fue conseguir suficientes apoyos en Roma para mantener su estatus. Lo consiguió enviando tropas de ayuda al cónsul y general Pompeyo y sobornando al entonces cónsul Julio César (59). Sin embargo no evitó que en 58 a. C. Roma se anexionara Chipre, lo que causó una insurrección popular que le obligó a marchar a Roma para recabar ayuda militar. En su ausencia, y tras la muerte de su esposa Cleopatra V, los alejandrinos proclaman reina a su hija Berenice IV. La disputa por el trono habría de resolverse entonces en el Senado romano. Auletes, a pesar de realizar cuantiosos sobornos (que le obligaron a endeudarse) y asesinar a delegados alejandrinos, no consigue de él ayuda militar, pero fue finalmente restaurado (55 a. C.) por un ejército romano al mando de un lugarteniente de Pompeyo, y ejecutó después a Berenice.

Auletes designó sucesores a sus hijos Ptolomeo XIII Teo Filópator y Cleopatra VII, que contaban con diez y diecisiete años respectivamente cuando su padre murió en 51 a. C. Pronto surgieron las desavenencias entre los dos co-regentes, y en el año 48 a. C. Cleopatra abandonó Alejandría con el objetivo de reunir un ejército y dar un golpe de Estado que la aupara al poder en solitario.

Julio César [editar]

Roma también estaba en guerra civil y ese mismo año Pompeyo huyó a Egipto tras su derrota en Farsalia a manos de Julio César. El gobierno egipcio, de facto en manos de un eunuco de la corte llamado Potino, le asesinó, pensando obtener así un consiguiente apoyo de César que le permitiera vencer al bando de Cleopatra. Sin embargo, al general romano, que arribó a Alejandría unos días más tarde en persecución de su rival, no le agradó la decisión, pues su intención era capturarle con vida o quizás incluso perdonarle.

Al tiempo, Cleopatra consiguió acceder (burlando el control de los partidarios de su hermano) hasta el palacio real en el que se aposentaba César para pesuadirle de que tomara partido por ella. El general propuso una reconciliación entre los hermanos que fue rechaza por Ptolomeo, quien además decidió atacar a los soldados romanos aprovechando su aislamiento. Estos resistieron el asedio al palacio de Alejandría hasta que la llegada de refuerzos les permitió contratacar y lograr la victoria final. Ptolomeo XIII pereció durante uno de los combates y Cleopatra fue proclamada reina (47) junto a otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV Filópator II.

Julio César y Cleopatra pasaron juntos varios meses en Egipto y fruto de su relación nacería Ptolomeo XV, más conocido como Cesarión. Luego él partió a combatir (y derrotar) a Farnaces del Ponto (47) y a doblegar con éxito la resistencia de los optimates en Tapso (febrero de 46) y Munda (marzo de 45), al tiempo que efectuaba en Roma diversas reformas políticas que le atañían tanto a él personalmente como al Imperio en general. Además de la instauración de una monarquía romana, entre los objetivos finales de César probablemente se encontrara el de unir, mediante su matrimonio con Cleopatra, a los Estados romano y egipcio, dando así como resultado la unidad política de todo el mundo mediterráneo.

La influencia egipcia durante estos años de Julio César en Roma también se reflejó en la administración, la sociedad, la cultura e incluso la religión. Cabe citar, por ejemplo, la recaudación directa de los impuestos por el Estado (que evitaba los anteriores abusos de los publicanos); el inicio de la administración racional (y no la mera explotación) de las provincias; la adopción, con pequeñas correcciones, del calendario de Canopo (llamado desde estonces juliano); y la introducción del culto a Isis. La propia Cleopatra estuvo dos veces (46 y 45-44 a. C.) en Roma junto a Cesarión. Durante la segunda asesinaron a Julio César (15 de marzo del 44), tras lo cual tuvo que huir a Egipto. Allá ejecutó a su hermano Ptolomeo XIV y adjuntó al trono a su hijo.

Marco Antonio [editar]

En la posteriores pugnas entre republicanos y cesaristas, y en contra de lo que cabría esperar, Cleopatra no prestó ayuda a los segundos sino que se mantuvo neutral a la espera de un resultado. Vencieron a la postre los triunviros Octavio y Marco Antonio, que previamente (42 a. C.) se habían repartido el Imperio. En 41 a. C. el segundo de ellos, como gobernador de la parte oriental, se reunió en Tarsos con la reina para pedirle explicaciones por su actitud. Cleopatra preparó un suntuoso encuentro con el objetivo de seducir al romano como ya hiciera con Julio César, cosa que logró con creces, pues a partir de entonces su relación personal condicionó totalmente las decisiones políticas de Marco Antonio, quien a diferencia de César supeditó su voluntad e intereses a los de la reina de Egipto.

La pareja pasó junta en Egipto el invierno de 41-40 a. C. y fruto de su relación nacerían los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II. Después él marchó a Roma, pero regresó en otoño del 37, en el curso de una campaña contra los partos, y contrajo matrimonio con ella (sin repudiar a su esposa Octavia, hermana de Octavio). Marco Antonio cedió a Cleopatra Chipre, Fenicia y Creta, y Egipto volvió a tener una extensión similar a la de los tiempos de los primeros Lágidas. Tuvieron otro hijo (Ptolomeo Filadelfo), llevaron juntos una vida de lujo y derroche, y nombraron a sus vástagos herederos de varios Estados satélites como Armenia y Cirene (34 a. C.).

La relación entre Octavio y Marco Antonio había ido empeorando progresivamente y a partir del año 37 el primero ya consideraba al segundo un enemigo contra el que empleó la propaganda ante el pueblo y el Senado de Roma, presentándole como un títere en manos de la reina de Egipto en detrimento de los intereses de Roma. Al terminar la vigencia del triunvirato (33) los dos rivales se lanzaron acusaciones en el Senado, pero Octavio reforzó las suyas desvelando el testamento secreto de Antonio de las vestales, corroborando así sus argumentos y propiciando la posterior destitución de su rival y la declaración de guerra a Egipto (32).